Алмаз – минерал необычайной прочности. Он известен людям уже не одну тысячу лет. Индусы считали, что алмаз обладает магической силой, и изготовляли из него амулеты. В Древнем Риме алмазы были необычайно дорогими, и позволить их себе могли единицы. В России первый алмаз был найден в 1829 году крепостным мальчишкой Павлом Поповым из Пермской губернии. За маленький полукаратный кристалл он получил вольную.

Алмаз – минерал необычайной прочности. Он известен людям уже не одну тысячу лет. Индусы считали, что алмаз обладает магической силой, и изготовляли из него амулеты. В Древнем Риме алмазы были необычайно дорогими, и позволить их себе могли единицы. В России первый алмаз был найден в 1829 году крепостным мальчишкой Павлом Поповым из Пермской губернии. За маленький полукаратный кристалл он получил вольную.

Слово алмаз в русском языке встречается с XV века (например, в «Хождении» Афанасия Никитина). Принято считать, что это тюркское заимствование (ср. тат., каз. алмаз, тур. elmas, узб. olmos), пришедшее с Востока (ср. перс. الماس, almâs, араб. ألماس, ʾalmās). В ряде европейских языков, включая многие славянские, алмазы называют «диамантом»: англ. diamond, нем. Diamant, фр. diamant, итал., исп. diamante, чешск. diamant, польск. diament, греч. διαμάντι и др.

Казалось бы, между двумя группами слов не может быть ничего общего, и всё-таки этимология говорит об обратном. Обе группы слов объединены единым источником – др.-греч. словом ἀδάμας «несокрушимый». Пройдя через восточные языки, это слово пришло в русский, изменившись незначительно. Пройдя по западному пути, через латынь, оно же стало просто неузнаваемым. В классической латыни твёрдые металлы и минералы ещё называли adamās, но в поздней латыни произошла неожиданная мутация в diamas. Таким образом, в старофранцузском уже встречается форма diamant.

От того же др.-греч. ἀδάμας происходит ещё одно слово – адамант (варианты: адамантий, адамантин, адамантит). Это устаревшее название алмаза, которое сегодня можно встретить в ряде художественных произведений, комиксов, фильмов и компьютерных игр в качестве названия сверхпрочных, «несокрушимых» материалов.

Пистолет – изобретение довольно древнее. Первые пистолеты с колесцовым замком стали появляться в XV-XVI вв. В XVII-XVIII распространение получают пистолеты с ударно-кремнёвым замком, в XIX-XX вв. популярность приобретают пистолеты с капсюльным замком. Оружие становится всё легче, всё надёжнее и все совершеннее. Однако за давностью лет даже изобретатели пистолетов стали забывать, откуда произошло само слово пистолет.

Пистолет – изобретение довольно древнее. Первые пистолеты с колесцовым замком стали появляться в XV-XVI вв. В XVII-XVIII распространение получают пистолеты с ударно-кремнёвым замком, в XIX-XX вв. популярность приобретают пистолеты с капсюльным замком. Оружие становится всё легче, всё надёжнее и все совершеннее. Однако за давностью лет даже изобретатели пистолетов стали забывать, откуда произошло само слово пистолет. О том, что слова губернатор и гувернёр родственны, наверняка знают многие. Достаточно посмотреть на англ. governor «губернатор». Оба слова восходят к лат. gubernō «управлять», которое, в свою очередь, происходит от др.-греч. κῠβερνάω «управлять» (κῠβερνήτης «рулевой, кормчий», κῠβέρνησις «управление»). И тот же самый корень мы встречаем в слове кибернетика (от фр. cybernétique, далее от др.-греч. κῠβερνητική «искусство управления», κῠβερνητικός «способный управлять кораблём»; ср. совр. греч. κυβέρνηση «правительство»).

О том, что слова губернатор и гувернёр родственны, наверняка знают многие. Достаточно посмотреть на англ. governor «губернатор». Оба слова восходят к лат. gubernō «управлять», которое, в свою очередь, происходит от др.-греч. κῠβερνάω «управлять» (κῠβερνήτης «рулевой, кормчий», κῠβέρνησις «управление»). И тот же самый корень мы встречаем в слове кибернетика (от фр. cybernétique, далее от др.-греч. κῠβερνητική «искусство управления», κῠβερνητικός «способный управлять кораблём»; ср. совр. греч. κυβέρνηση «правительство»). Слово господин образовано от Господь и имеет аналоги в других славянских языках: ст.-слав. господь, ст.-слав. госпдинъ, укр. господин, болг. господ, господин, сербохорв. го̏спо̑д, госпо̀дин, словенск. gospȏd, gospodȋn, чешск. hospodín. Слово Господь, в свою очередь, восходит к правслав. *gost(ьj)ь-podь, что можно интерпретировать как «гостеприимный, принимающий чужого». Пра-и.е. слово *gʰóstis имеет значение «чужак, посторонний» (ср. совр. гость, лат. hostis «враг», англ. guest, нем. Gast «гость»); слово *pótis – «хозяин» (ср. греч. πόσις, δεσπότης, санскр. पति (páti) «супруг», лат. potis «могущий»). То есть в исконном смысле господин – это «хозяин, принимающий гостя».

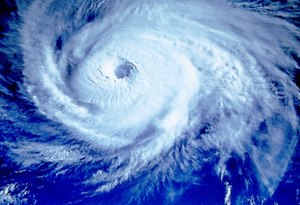

Слово господин образовано от Господь и имеет аналоги в других славянских языках: ст.-слав. господь, ст.-слав. госпдинъ, укр. господин, болг. господ, господин, сербохорв. го̏спо̑д, госпо̀дин, словенск. gospȏd, gospodȋn, чешск. hospodín. Слово Господь, в свою очередь, восходит к правслав. *gost(ьj)ь-podь, что можно интерпретировать как «гостеприимный, принимающий чужого». Пра-и.е. слово *gʰóstis имеет значение «чужак, посторонний» (ср. совр. гость, лат. hostis «враг», англ. guest, нем. Gast «гость»); слово *pótis – «хозяин» (ср. греч. πόσις, δεσπότης, санскр. पति (páti) «супруг», лат. potis «могущий»). То есть в исконном смысле господин – это «хозяин, принимающий гостя». Слово тайфун в имеет довольно смутную этимологию, хотя встречается во многих языках мира: англ. typhoon, нем. Taifun, нидерл. tyfoon, фр. typhon, итал. tifone, исп. tifón, польск., чешск. tajfun, греч. τυφώνας, лит. taifūnas, арм. թայֆուն (tʿayfun), перс. طوفان(tufân), фин. taifuuni, груз. ტაიფუნი (taip’uni), тур. tayfun и др. Существует три версии происхождения слова.

Слово тайфун в имеет довольно смутную этимологию, хотя встречается во многих языках мира: англ. typhoon, нем. Taifun, нидерл. tyfoon, фр. typhon, итал. tifone, исп. tifón, польск., чешск. tajfun, греч. τυφώνας, лит. taifūnas, арм. թայֆուն (tʿayfun), перс. طوفان(tufân), фин. taifuuni, груз. ტაიფუნი (taip’uni), тур. tayfun и др. Существует три версии происхождения слова. Одно из наиболее широко известных слов в основных европейских языках – это слово «солдат»: англ. soldier, нем. Soldat, нидерл. soldaat, швед. soldat, фр. soldat, итал., исп., порт. soldado, рум. soldat, болг. солдат (войник, воин) и др. Польское слово żołnierz имеет ту же этимологию, хотя пришло несколько иным путём (от нем. Söldner «наёмник»).

Одно из наиболее широко известных слов в основных европейских языках – это слово «солдат»: англ. soldier, нем. Soldat, нидерл. soldaat, швед. soldat, фр. soldat, итал., исп., порт. soldado, рум. soldat, болг. солдат (войник, воин) и др. Польское слово żołnierz имеет ту же этимологию, хотя пришло несколько иным путём (от нем. Söldner «наёмник»). Слово город в русском языке является исконным, хотя и были попытки доказать его заимствованный характер. В праславянском языке предполагается существование слова *gȏrdъ «город; огороженное место», откуда произошли также ст.-слав. градъ, укр. город, болг. град, серб. гра̑д, словенск. grád, польск. gród, чешск., словацк. hrad и др. В ряде славянских языков русскому слову город в общем значении соответствуют слова иного корня: польск. miasto, укр. місто, чешск. město. Слова от *gȏrdъ в этих языках являются архаичными и неупотребительными.

Слово город в русском языке является исконным, хотя и были попытки доказать его заимствованный характер. В праславянском языке предполагается существование слова *gȏrdъ «город; огороженное место», откуда произошли также ст.-слав. градъ, укр. город, болг. град, серб. гра̑д, словенск. grád, польск. gród, чешск., словацк. hrad и др. В ряде славянских языков русскому слову город в общем значении соответствуют слова иного корня: польск. miasto, укр. місто, чешск. město. Слова от *gȏrdъ в этих языках являются архаичными и неупотребительными. Слово каникулы в русском языке возникло из европейских языков, предполагается польское посредство. Вообще в языках мира это слово встречается не так часто: англичане называют их vacation или holidays, у немцев – Ferien, у французов – vacances, у чехов – prázdniny, у греков – διακοπές. Если исследовать словари других языков, то обнаружится, что «каникулы» – это на самом деле очень редкое слово, хотя его нередко причисляют к интернационализмам.

Слово каникулы в русском языке возникло из европейских языков, предполагается польское посредство. Вообще в языках мира это слово встречается не так часто: англичане называют их vacation или holidays, у немцев – Ferien, у французов – vacances, у чехов – prázdniny, у греков – διακοπές. Если исследовать словари других языков, то обнаружится, что «каникулы» – это на самом деле очень редкое слово, хотя его нередко причисляют к интернационализмам. В этимологии уже давно было замечено одно интересное свойство глагола «писать» в различных языках, которое показывает, что исторически понималось под этим процессом. Разберём на нескольких примерах.

В этимологии уже давно было замечено одно интересное свойство глагола «писать» в различных языках, которое показывает, что исторически понималось под этим процессом. Разберём на нескольких примерах. Слово кенгуру в русском языке не склоняется, что говорит о его заимствованном характере. Источником заимствования считается англ. kangaroo, от которого происходят также: фр. kangourou, исп. canguro, нем. Känguru, польск. kangur, лит. kengūra, греч. καγκουρό, арм. կենգուրու (kenguru), перс. کانگورو(kânguru), хинд. कंगारू (kãṅgārū), фин. kenguru, тур. kanguru, араб. كنغر(kánġar), ивр.

Слово кенгуру в русском языке не склоняется, что говорит о его заимствованном характере. Источником заимствования считается англ. kangaroo, от которого происходят также: фр. kangourou, исп. canguro, нем. Känguru, польск. kangur, лит. kengūra, греч. καγκουρό, арм. կենգուրու (kenguru), перс. کانگورو(kânguru), хинд. कंगारू (kãṅgārū), фин. kenguru, тур. kanguru, араб. كنغر(kánġar), ивр.