Часто говорят о «мужском нраве», избегая употребления этого слова в отношении женщин. Разумеется, нрав есть у всех, в современном понимании слово нрав никого не дискриминирует. Но можно ли то же самое сказать о слове норов? Ведь слова явно родственны. Этимология даёт свой ответ на этот вопрос.

Часто говорят о «мужском нраве», избегая употребления этого слова в отношении женщин. Разумеется, нрав есть у всех, в современном понимании слово нрав никого не дискриминирует. Но можно ли то же самое сказать о слове норов? Ведь слова явно родственны. Этимология даёт свой ответ на этот вопрос.

Слово нрав (наряду с полногласной древнерусской формой норов) восходит к праславянскому слову *norvъ, от которого также произошли ст.-слав. нравъ, болг. нрав, сербохорв. нарав, словенск. nrav, чешск. mrav (из др.-чешск. nrav), словацк. mrav, польск. narów. Таким образом, форма нрав является заимствованной из церковнославянского.

Слово *norvъ в значении «обычай» далее возводят к пра-и.е. корню *h₂nḗr «сила, энергия; мужчина». К нему восходят др.-греч. ἀνήρ «мужчина, муж» (в род. пад. – ἀνδρός), арм. այր (ayr) «мужчина» (в род. пад. – առն, aṙn), алб. njeri «мужчина», санскр. नर (nára) «мужчина», перс. نر (nar) «мужской». С тем же значением реконструируют праиталийское слово *nēr, откуда происходит латинское имя Nerō «Нерон». Среди прочих когнатов, восходящих к корню *h₂nḗr, можно назвать лит. nóras «желание», прусск. nertien «гнев», ирл. neart «сила», валл. nerth «сила».

Скорее всего, наши ассоциации со словом нрав сегодня не привязаны к истории слова, ведь знают его этимологию далеко не все. Всё же взаимосвязь есть, и, возможно, мы её ощущаем.

Все мы много раз слышали русское слово заяц и знаем, что оно обозначает. Среди родственников этого слова в других славянских языках: укр. заєць, заяць, белор. заяц, болг. заец, заек, сербохорв. зе̑ц, словенск. zаjec, zec, чешск. zajíc, словацк. zаjас, польск.

Все мы много раз слышали русское слово заяц и знаем, что оно обозначает. Среди родственников этого слова в других славянских языках: укр. заєць, заяць, белор. заяц, болг. заец, заек, сербохорв. зе̑ц, словенск. zаjec, zec, чешск. zajíc, словацк. zаjас, польск. Люди знакомы с железом уже очень давно. Изделия из железа (в основном из руды с малым содержанием чистого железа) находят у шумеров и в Древнем Египте. Древность этого металла могла отразиться и на древности его названия в различных языках. Возможно, отчасти и по этой причине сложно установить однозначно этимологию слова железо в русском языке.

Люди знакомы с железом уже очень давно. Изделия из железа (в основном из руды с малым содержанием чистого железа) находят у шумеров и в Древнем Египте. Древность этого металла могла отразиться и на древности его названия в различных языках. Возможно, отчасти и по этой причине сложно установить однозначно этимологию слова железо в русском языке. Исследуя слова разных языков с одним значением, можно предположить многое: родство, заимствование, случайное совпадение. Лингвисты давно научились различать эти случаи. Попробуем разобраться на примере слова «бог» в ряде языков.

Исследуя слова разных языков с одним значением, можно предположить многое: родство, заимствование, случайное совпадение. Лингвисты давно научились различать эти случаи. Попробуем разобраться на примере слова «бог» в ряде языков. Слово имя в русском языке имеет множество очевидных соответствий в других славянских языках: укр. ім'я, ст.-слав. имѧ, болг. име, сербохорв. и̏ме, словенск. ime, чешск. jméno, словацк. meno, польск. imię. Для всех этих слов реконструируется праслав. слово *jьmę.

Слово имя в русском языке имеет множество очевидных соответствий в других славянских языках: укр. ім'я, ст.-слав. имѧ, болг. име, сербохорв. и̏ме, словенск. ime, чешск. jméno, словацк. meno, польск. imię. Для всех этих слов реконструируется праслав. слово *jьmę. Русское слово жребий отличается по смыслу от родственных слов в других языках и диалектах. В славянских языках встречаются слова с тем же корнем: ст.-слав. жрѣбии (заимствовано в русский вместо исконного жеребии с полногласием), ждрѣбии, укр. же́реб «жребий», болг. жре́бие, сербохорв. ждри̏jеб, ждре̑б, словенск. žrȇb, др.-чешск. hřebí, чешск. hřeb «гвоздь». Также большое количество различных по форме однокоренных можно обнаружить в русских диалектах: арханг. же́ребий «участок сенокоса», олон. же́ребей, же́ребий «отрубок, отрезок», колым. же́ребей «отрезок; кусочек свинца для пули», яросл. же́ре́бий «кусочек с меткой; жребий».

Русское слово жребий отличается по смыслу от родственных слов в других языках и диалектах. В славянских языках встречаются слова с тем же корнем: ст.-слав. жрѣбии (заимствовано в русский вместо исконного жеребии с полногласием), ждрѣбии, укр. же́реб «жребий», болг. жре́бие, сербохорв. ждри̏jеб, ждре̑б, словенск. žrȇb, др.-чешск. hřebí, чешск. hřeb «гвоздь». Также большое количество различных по форме однокоренных можно обнаружить в русских диалектах: арханг. же́ребий «участок сенокоса», олон. же́ребей, же́ребий «отрубок, отрезок», колым. же́ребей «отрезок; кусочек свинца для пули», яросл. же́ре́бий «кусочек с меткой; жребий». Слово «флот» в ряде языков возникло из французского (ср. итал.

Слово «флот» в ряде языков возникло из французского (ср. итал.  Слово за́мок, как может показаться, является исконно русским. Оно действительно родственно словам замо́к, замкнуть (ср. укр. замкнути, болг. мъкна «тащить, вырывать», сербохорв.ма̀кнути, ма̏кне̑м «двигать», чешск. mknouti «двигать», польск. mknąć «двигать(ся), гнать»; также родственно слову мчать), но его происхождение не может быть напрямую связано с этими словами.

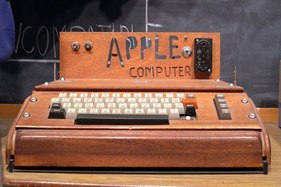

Слово за́мок, как может показаться, является исконно русским. Оно действительно родственно словам замо́к, замкнуть (ср. укр. замкнути, болг. мъкна «тащить, вырывать», сербохорв.ма̀кнути, ма̏кне̑м «двигать», чешск. mknouti «двигать», польск. mknąć «двигать(ся), гнать»; также родственно слову мчать), но его происхождение не может быть напрямую связано с этими словами. Слово компьютер – одно из наиболее известных и ходовых в сегодняшнем мире. В век информационных технологий уже никто не удивляется тому, что решить сложнейшие математические уравнения или провести анализ большого количества данных можно за считанные секунды.

Слово компьютер – одно из наиболее известных и ходовых в сегодняшнем мире. В век информационных технологий уже никто не удивляется тому, что решить сложнейшие математические уравнения или провести анализ большого количества данных можно за считанные секунды. Слово бургер – относительно новое заимствование из английского. Это слово встречается во многих языках: нидерл. burger, нем. Burger, швед. burgare, ирл. borgaire, фр. burger, яп. バーガー (bāgā) и т. д. Само английское слово burger появилось не так уж и давно.

Слово бургер – относительно новое заимствование из английского. Это слово встречается во многих языках: нидерл. burger, нем. Burger, швед. burgare, ирл. borgaire, фр. burger, яп. バーガー (bāgā) и т. д. Само английское слово burger появилось не так уж и давно.