Лингвистика и те её разделы, которые занимаются восстановлением облика давно исчезнувших древних языков, способны ответить на многие вопросы, связанные с прошлым человечества. В этом лингвистика оказывает неоценимую помощь антропологии и археологии. В частности, она привносит некоторую ясность в один из самых проблемных вопросов, которыми задаются учёные вот уже сотни лет: откуда мы произошли?

Лингвистика и те её разделы, которые занимаются восстановлением облика давно исчезнувших древних языков, способны ответить на многие вопросы, связанные с прошлым человечества. В этом лингвистика оказывает неоценимую помощь антропологии и археологии. В частности, она привносит некоторую ясность в один из самых проблемных вопросов, которыми задаются учёные вот уже сотни лет: откуда мы произошли?

Ещё со школы все мы знаем, что наиболее вероятная прародина Homo sapiens – Восточная Африка. Существует несколько иных версий, объясняющих общее направление миграций древнего человека (например, внетропическая и мультирегиональная), однако они весьма спорны и опровергаются многими биологами и археологами.

Индоевропейские народы, говорившие на праиндоевропейском языке, представляют собой лишь одно из ответвлений от общего потока миграции из Африки. Где селились эти народы, учёные спорят до сих пор. В довоенное время, когда данных по этому поводу было немного, популярностью пользовалась теория исхода из Северной Европы. Её поддерживали национал-социалисты, называвшие себя потомками древних ариев. Чем это закончилось, все мы с вами знаем. По сей день немецкий термин Urheimat «прародина» ассоциируется с расовой теорией.

Весомым в своё время считался т. н. «буковый аргумент», который постулировал, что прародину следует искать в ареале произрастания бука, то есть где-то в Европе. Во многих индоевропейских языках сохраняются производные от пра.-и.-е. *bʰeh₂ǵos: герм. *bōkijǭ (англ. beech, нем. Buche, нидерл. boek; отсюда слав. *bukъ, *bъzъ), лат. fagus, др.-греч. φηγός, алб. bung и др. Сегодня этот «аргумент» считается несостоятельным из-за ограниченного употребления потомков слова *bʰeh₂ǵos в индоевропейском языковом ареале. Кроме того, бук во времена распада праиндоевропейского языка произрастал намного южнее современного ареала. Предлагался и иной аргумент, именуемый «лососевым», опиравшийся, как несложно догадаться, на родство герм. *lahsaz, слав. lososь и лит. lašiša, однако и его следует считать несостоятельным.

На сегодняшний день существует три относительно правдоподобные гипотезы, которые, опираясь на данные археологии, лингвистики и генетики, объясняют, где мог находиться изначальный ареал распространения индоевропейских народов. Наряду с ними также выделяют несколько маргинальных теорий, не имеющих большой поддержки в академических кругах.

Самая известная гипотеза – курганная. Она принадлежит скандальной американской исследовательнице литовского происхождения Марии Гимбутас, которая помещала прародину праиндоевропейцев в причерноморские степи и юго-восточную Европу. С V-IV тыс. до н. э. индоевропейцы стали распространяться на запад, юг и восток; в III тыс. до н. э. они доходят до Рейна и Волги, возникают ранние протоязыки, происходит деление изоглоссы «кентум-сатем»; в дальнейшем происходит выделение индоиранских народов и быстрое развитие восточных культур, развитие металлообработки у протокельтов, классическая античность в Греции, разделение италийских народов и далее.

Одним из основных конкурентов Марии Гимбутас является британский археолог Колин Ренфрю, предложивший анатолийскую гипотезу, согласно которой прародина индоевропейцев находится в Анатолии (Турция), а время их существования удревняется на три тысячи лет по сравнению с курганной гипотезой. Несмотря на критику (и весьма справедливую) в адрес Ренфрю, анатолийская гипотеза имеет множество сторонников, хотя в ней много слабых мест.

Третья гипотеза, которая имеет некоторую поддержку в странах бывшего СССР, именуется «армянской», но более известна как гипотеза Гамкрелидзе – Иванова. Согласно этой гипотезе, изначальная прародина индоевропейцев – Армянское нагорье, а черноморско-каспийские степи – вторичная прародина. Тамаз Гамкрелидзе и Вячеслав Иванов предложили т. н. глоттальную теорию, дополняющую уже существующую лингвистическую картину, и, опираясь на методы сравнительно-исторического языкознания, сделали ряд предложений по реконструкции отдельных слов. На сегодняшний день идея о том, что предки современных армян живут на территории, откуда начали своё распространение другие индоевропейские народы, считается маловероятной или вовсе недостоверной.

Одна из старейших теорий – это теория исхода из Индии, которая возникла на волне интереса к древнеиндийскому языку. Чтобы объяснить связь санскрита с классическими европейскими языками, лингвисты XVIII-XIX вв. выдвинули предположение, что миграция народов с востока на запад привела к появлению большого «языкового шлейфа», называемого сегодня индоевропейской языковой семьёй. Один из самых ранних индоевропеистов Фридрих Шлегель и вовсе предполагал, что санскрит – это праязык, уйдя в своих измышлениях дальше самого Уильяма Джонса, открывшего санскрит для Европы. И на сегодняшний день можно отыскать немало сторонников этой теории (прежде всего – в самой Индии), однако лингвистически она ещё менее достоверна, чем армянская гипотеза Гамкрелидзе – Иванова.

Существуют и иные гипотезы: арктическая, балканская, неолитической креолизации, палеолитической непрерывности. На данный момент они не имеют особой поддержки в лингвистической среде либо вовсе считаются паранаучными.

В феврале 1786 года на заседании Азиатского общества в Калькутте филолог-любитель Уильям Джонс произнёс небольшую речь о санскрите: «Санскрит, каким бы ни было его происхождение, обнаруживает удивительное строение: будучи безупречнее греческого и богаче латыни, он изысканнее их обоих.

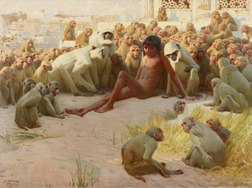

В феврале 1786 года на заседании Азиатского общества в Калькутте филолог-любитель Уильям Джонс произнёс небольшую речь о санскрите: «Санскрит, каким бы ни было его происхождение, обнаруживает удивительное строение: будучи безупречнее греческого и богаче латыни, он изысканнее их обоих. Слово бандар-лог в общем смысле не представляет особого интереса для этимологов, его происхождение вполне прозрачно. Слово происходит из языка хинди, где बन्दर (bandar) означает «обезьяна», а लोग (log) – «люди, народ». Таким образом, всё сочетание означает «обезьяний народ».

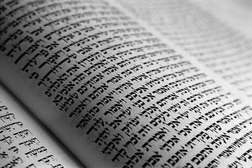

Слово бандар-лог в общем смысле не представляет особого интереса для этимологов, его происхождение вполне прозрачно. Слово происходит из языка хинди, где बन्दर (bandar) означает «обезьяна», а लोग (log) – «люди, народ». Таким образом, всё сочетание означает «обезьяний народ». В истории можно обнаружить немало случаев «смерти языка», то есть прекращения его существования как средства общения. Так, латинский язык – язык некогда могущественной Римской империи, её многочисленных колоний, язык многих античных художественных и научных произведений – после падения Рима просто исчез, умер. Разумеется, он ещё долгое время использовался в религиозных и научных целях, но он не передавался от родителей к детям как родной, его приходилось специально изучать. Языков, подобных латыни, в мире довольно много. Ещё больше таких языков, о которых мы почти ничего не знаем. Процесс же возрождения языка, обратный процессу вымирания, встречается крайне редко. Одним из языков, которому посчастливилось возродиться вновь, является еврейский язык – иврит.

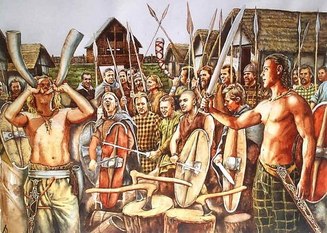

В истории можно обнаружить немало случаев «смерти языка», то есть прекращения его существования как средства общения. Так, латинский язык – язык некогда могущественной Римской империи, её многочисленных колоний, язык многих античных художественных и научных произведений – после падения Рима просто исчез, умер. Разумеется, он ещё долгое время использовался в религиозных и научных целях, но он не передавался от родителей к детям как родной, его приходилось специально изучать. Языков, подобных латыни, в мире довольно много. Ещё больше таких языков, о которых мы почти ничего не знаем. Процесс же возрождения языка, обратный процессу вымирания, встречается крайне редко. Одним из языков, которому посчастливилось возродиться вновь, является еврейский язык – иврит. Ещё до того, как римляне стали завоёвывать северные земли, до того, как первые германские племена стали расселяться между Рейном и Вислой, от Пиренейских гор на западе и до Карпат на востоке, от Британии на севере и до Малой Азии на юге расселялись кельты. Это были искусные умельцы, бесстрашные воины, хранители поражающих воображение мифов и носители древнейших языков.

Ещё до того, как римляне стали завоёвывать северные земли, до того, как первые германские племена стали расселяться между Рейном и Вислой, от Пиренейских гор на западе и до Карпат на востоке, от Британии на севере и до Малой Азии на юге расселялись кельты. Это были искусные умельцы, бесстрашные воины, хранители поражающих воображение мифов и носители древнейших языков. Посреди Тихого океана, вдали от других населённых островов располагается известный многим благодаря своим «гигантским статуям» остров Пасхи. Название этого острова не случайно: его открытие в 1722 году голландцем Якобом Роггевеном пришлось как раз на день праздника Пасхи.

Посреди Тихого океана, вдали от других населённых островов располагается известный многим благодаря своим «гигантским статуям» остров Пасхи. Название этого острова не случайно: его открытие в 1722 году голландцем Якобом Роггевеном пришлось как раз на день праздника Пасхи. Иногда в истории бывает так, что исчезает какой-то язык, а вместе с ним исчезает и целая культура народа и даже сам народ. Восстановить утерянное становится практически невозможно. Именно это и произошло с потомками западнославянского племени древян, носителями полабского языка. В XVIII веке их языка больше не стало, а народ ассимилировался с немцами. Сегодня вряд ли кто-то сможет похвастаться, что его предки говорили на полабском, ведь когда-то этот язык был отвергнут самими носителями.

Иногда в истории бывает так, что исчезает какой-то язык, а вместе с ним исчезает и целая культура народа и даже сам народ. Восстановить утерянное становится практически невозможно. Именно это и произошло с потомками западнославянского племени древян, носителями полабского языка. В XVIII веке их языка больше не стало, а народ ассимилировался с немцами. Сегодня вряд ли кто-то сможет похвастаться, что его предки говорили на полабском, ведь когда-то этот язык был отвергнут самими носителями. В конце XVIII века английский востоковед Уильям Джонс впервые обнаружил, что существует сходство между древнеиндийским санскритом, древнегреческим и латынью, но тогда он ещё не мог объяснить этого сходства. Идеи родства между некоторыми европейскими языками возникали и раньше, но только с открытием санскрита стало возможно говорить о настоящих закономерностях. Будучи гениальным человеком, Джонс предвидел существование общего праязыка, он говорил о том, что сравнение языков должно быть системным. Его идеи были быстро подхвачены следующими поколениями лингвистов, которые за двести лет создали эту систему и доказали верность предположений Джонса.

В конце XVIII века английский востоковед Уильям Джонс впервые обнаружил, что существует сходство между древнеиндийским санскритом, древнегреческим и латынью, но тогда он ещё не мог объяснить этого сходства. Идеи родства между некоторыми европейскими языками возникали и раньше, но только с открытием санскрита стало возможно говорить о настоящих закономерностях. Будучи гениальным человеком, Джонс предвидел существование общего праязыка, он говорил о том, что сравнение языков должно быть системным. Его идеи были быстро подхвачены следующими поколениями лингвистов, которые за двести лет создали эту систему и доказали верность предположений Джонса. Пенсильванско-немецкий диалект (Pennsylvania Dutch) – это диалект небольшой группы этнических немцев, проживающей на территории США, преимущественно в Пенсильвании. Есть они также в Иллинойсе, Индиане, Огайо и в канадской провинции Онтарио. Эти люди переселялись из различных регионов юго-западной Германии, поэтому первоначально они говорили на нескольких родственных диалектах: пфальцском, алеманнском, швабском и даже баварском. С течением времени все эти диалекты тяготели к пфальцскому и подвергались влиянию английского. Так образовалась неповторимая смесь, сохраняющая архаичные черты одного из немецких диалектов и вобравшая в себя много нового из языка окружения.

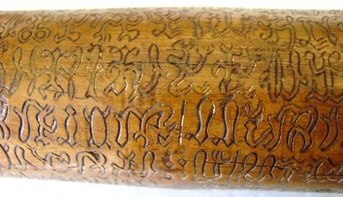

Пенсильванско-немецкий диалект (Pennsylvania Dutch) – это диалект небольшой группы этнических немцев, проживающей на территории США, преимущественно в Пенсильвании. Есть они также в Иллинойсе, Индиане, Огайо и в канадской провинции Онтарио. Эти люди переселялись из различных регионов юго-западной Германии, поэтому первоначально они говорили на нескольких родственных диалектах: пфальцском, алеманнском, швабском и даже баварском. С течением времени все эти диалекты тяготели к пфальцскому и подвергались влиянию английского. Так образовалась неповторимая смесь, сохраняющая архаичные черты одного из немецких диалектов и вобравшая в себя много нового из языка окружения. 26 июля 1951 году на Неревском раскопе в Новгороде неожиданно для археологов была найдена первая берестяная грамота. Кусок берёзовой коры с выцарапанными буквами стал настоящей сенсацией в советской археологии, а после – и в лингвистике. С момента первой находки прошло более 60 лет, за это время найти удалось более тысячи таких грамот. Большая часть грамот происходит из Великого Новгорода, также их находят в Старой Руссе, Торжке, Смоленске, Пскове, Твери. Некоторые грамоты удалось найти даже в Москве и Звенигороде Галицком на Украине.

26 июля 1951 году на Неревском раскопе в Новгороде неожиданно для археологов была найдена первая берестяная грамота. Кусок берёзовой коры с выцарапанными буквами стал настоящей сенсацией в советской археологии, а после – и в лингвистике. С момента первой находки прошло более 60 лет, за это время найти удалось более тысячи таких грамот. Большая часть грамот происходит из Великого Новгорода, также их находят в Старой Руссе, Торжке, Смоленске, Пскове, Твери. Некоторые грамоты удалось найти даже в Москве и Звенигороде Галицком на Украине.