В среде как профессиональных филологов и лингвистов, так и разного рода любителей уже давно идёт спор о том, какая же письменность появилась у славян раньше: глаголица, кириллица или же какие-нибудь «резы» и «руны», не дошедшие до наших дней. Для традиционалистов важен вопрос об отношении глаголицы и кириллицы. Существование более ранних видов письменности не всеми признаётся и не подтверждается, хотя на эту тему написано немало как научных трудов, так и любительских сочинений.

В среде как профессиональных филологов и лингвистов, так и разного рода любителей уже давно идёт спор о том, какая же письменность появилась у славян раньше: глаголица, кириллица или же какие-нибудь «резы» и «руны», не дошедшие до наших дней. Для традиционалистов важен вопрос об отношении глаголицы и кириллицы. Существование более ранних видов письменности не всеми признаётся и не подтверждается, хотя на эту тему написано немало как научных трудов, так и любительских сочинений.

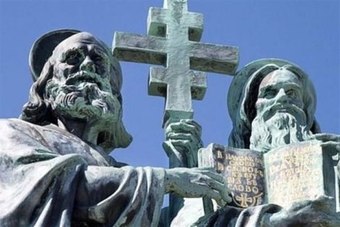

Глаголица – это письмо для записи церковных текстов на старославянском языке, созданное, как предполагают учёные, просветителем Кириллом (Константином) Философом в IX веке на основе греческой скорописи. По составу букв глаголица в точности соответствует изначальной кириллице, различие состоит лишь в начертании. В этой связи возникали версии о связи глаголицы с древнегрузинским (церковным) письмом хуцури, которое основано на армянской письменности.

Большинством учёных признаётся, что глаголица старше кириллицы, и на то есть весомые основания. Во-первых, на глаголице была выполнена надпись, датируемая 893 годом (самый ранний достоверный факт использования славянской письменности). Во-вторых, язык глаголических надписей более архаичный и отражает особенности славянского языка до падения редуцированных (Киевские листки, X век). В-третьих, обнаружены рукописи (палимпсесты), в которых глаголические тексты были стёрты, а вместо них был написан кириллический текст. Наконец, предполагать, что сложная глаголица могла быть создана после более простой кириллицы, было бы странно, так как обычно письмо развивается в сторону упрощения. Вероятно, что как раз из-за сложности глаголица была вытеснена новой кириллицей.

Авторство кириллицы приписывается ученику Кирилла Клименту Охридскому. В IX веке в Болгарии создаются книжные школы (Преславская, Охридская), где переводили и переписывали священные тексты новым письмом. В X веке кириллица распространяется в Сербии, в конце X – начале XI века она распространяется уже на территории Древнерусского государства.

Стандартная кириллица восходит к греческому уставному письму и включает 43 буквы (в старославянской азбуке – 46 букв). Некоторые буквы кириллицы по форме напоминают соответствующие еврейские, эфиопские, арамейские и коптские буквы. Так, букву ш сравнивают с еврейской ש, эфиопской ሠ или коптской ϣ; букву ц сравнивают с еврейской צ, эфиопской ሃ или коптской ϥ; букву ч сравнивают с еврейской צ. Также неоднократно указывалось на сходство букв б и щ с соответствующими символами из так называемых болгарских рун.

Со временем общая кириллица трансформировалась в несколько разных кириллических алфавитов для славянских языков (белорусский, болгарский, македонский, русинский, русский, сербский, украинский, черногорский). Кириллица также лежит в основе письма некоторых индоиранских (осетинский, таджикский, цыганский и др.), уральских (коми, мансийский, марийский, мокшанский, нганасанский, ненецкий, селькупский, энецкий, эрзянский, удмуртский, хантыйский и др.), тюркских (алтайский, башкирский, казахский, каракалпакский, карачаево-балкарский, киргизский, крумско-татарский, кумыкский, ногайский, татарский, тувинский, узбекский, уйгурский, хакасский, чувашский, шорский, якутский и др.), кавказских (абхазский, аварский, адыгейский, даргинский, ингушский, кабардинский, лакский, лезгинский, табасаранский, цезский, чеченский и др.), монгольских (бурятский, калмыцкий, монгольский), тунгусо-манчьжурских (нанайский, ульчский, эвенкийский, эвенкский и др.), чукотско-камчатских (ительменский, корякский, чукотский) и некоторых других языков.

Существует немало свидетельств о том, что у славян письменность существовала задолго до того, как Кирилл и Мефодий начали свою просветительскую деятельность, но в то же время в самых разных источниках утверждается обратное. Например, болгарский монах Черноризец Храбр в своём трактате «О письменах» говорит, что «славяне не имели книг, но по чертам и резам читали, ими же гадали». В «Житиях Мефодия и Константина, в монашестве Кирилла» также говорится о том, что были найдены Евангелие и Псалтирь, «роусьскыми письмены писана» и что Кирилл учил язык, чтобы прочитать эти книги. В данном месте слово роусьский, как предполагалось, было ошибкой или специальным искажением переписчика, тогда как в изначальном варианте текста было использовано слово соурський (сирийский). В «Житии» прямо указывается на то, что у славян не было письменности до Кирилла и что сам Кирилл, спрашивая византийского императора Михаила III о письме славян, узнал, что тот не нашёл его, хотя и он, и предки его, и другие люди искали. Кроме того, Кирилл свободно владел славянским языком, а потому ему не нужно было учить «роусьский» язык, будь он славянским. Вместе с тем, в 960-х годах Кирилл находился в Херсонесе, где были найдены книги, и интересовался восточными языками и письменами. Также высказывалась версия о том, что к Кириллу попали книги на готском языке, который напоминал язык скандинавов.

Свидетельства о дохристианской письменности русов дошли от арабских и персидских авторов. Путешественник Ибн Фадлан, пребывавший в Булгарии в 921-922 годах, писал, что русы оставляли надпись (имя) на могиле умершего после его ритуального сожжения. Однако Ибн Фадлан не уточнял, кем были эти русы. Арабский книготорговец и писатель Ан-Надим в книге «Китаб аль-фихрист» (987-988 годы) представил надпись, якобы выполненную русами на куске белого дерева (вероятно, на бересте). Востоковед Х. Д. Френ в 1835 году представил её в своём научном докладе перед членами Академии наук. Что означает эта надпись и действительно ли она принадлежала русам (или вообще славянам), не известно до сих пор. Также известно свидетельство арабского историка Аль-Масуди (X век) о неких пророческих надписях на камнях в храмах русов.

Помимо свидетельств, дошедших от людей видевших дохристианскую письменность славян или слышавших о ней от кого-то другого, до нас дошли и материальные артефакты. В 1949 году археологом Д. А. Авдусиным в Гнёздовских курганах под Смоленском был найден глиняный сосуд с надписью на кириллице, датируемый первой половиной X века. Сам Авдусин прочёл её как гороушна (в значении «горчица»). Р. О. Якобсон, В. Кипарский и О. Н. Трубачёв предложили чтение гороуниа (именительный падеж притяжательного прилагательного от имени Горун). Также известна надпись на стенах пещеры близ селения Ситово в Болгарии, обнаруженная в 1928 году разведчиком и археологом-любителем А. К. Пеевым. Хотя её нередко выдают за славянскую, всё же есть основания считать, что она была написана на фригийском.

Немало различных надписей было найдено в Новгороде. В 1956 году на Неревском раскопе был найден обломок ребра коровы, на котором были вычерчены неизвестные символы (часть из них совпадает с датскими рунами). Спустя примерно два года на том же самом раскопе была найдена свиная кость с рунами. Некоторые надписи, датированные 70-80-ми гг. X века, были найдены на цилиндрах-замках, которые служили для запирания мешков с данью, собираемой мечниками и емцами. Существуют более поздние датировки этих замков.

Все эти и некоторые другие факты часто выдаются любителями за неоспоримые доказательства наличия письменности у славян до создания глаголицы и кириллицы или до принятия христианства. Данный вопрос на сегодняшний день не решён. Масса свидетельств и артефактов не позволяет отрицать возможность наличия у славян-язычников какого-то письма, однако и настаивать на его наличии, используя лишь эти сведения, было бы антинаучно. Такие авторы, как В. А. Чудинов, Г. С. Гриневич и некоторые другие, не только неосторожно выдают сомнительные (и иногда даже явно ложные) археологические находки и свидетельства за реальные доказательства существования дохристианской письменности, но и многие древние нерасшифрованные надписи принимают за славянские, читая их по-русски и совершенно не замечая того, что они написаны на различных языках и различными типами письма, использующими разные наборы знаков, которые в некоторых местах могут и совпадать (было бы даже странно, если бы они не совпадали). Более осторожные авторы (например, В. А. Истрин) просто высказываются за возможность существования письма у славян, опираясь лишь на достоверные находки и свидетельства.

Когда этимологи говорят об исконных смыслах, заложенных в слове, то редко употребляют понятие «внутренняя форма». Этот термин, придуманный в XIX веке А. А. Потебней, подразумевает довольно много всего и поэтому не всем ясен. Всё же игнорировать его было бы неправильно.

Когда этимологи говорят об исконных смыслах, заложенных в слове, то редко употребляют понятие «внутренняя форма». Этот термин, придуманный в XIX веке А. А. Потебней, подразумевает довольно много всего и поэтому не всем ясен. Всё же игнорировать его было бы неправильно. Известно, что на территории Европы преобладающими являются индоевропейские и в меньшей степени уральские народы, которые говорят соответственно на индоевропейских и уральских (конкретнее – финно-угорских) языках. Мы уже кое-что знаем о том, как они появились на территории Европы, можем предположить, каковы были пути их миграций.

Известно, что на территории Европы преобладающими являются индоевропейские и в меньшей степени уральские народы, которые говорят соответственно на индоевропейских и уральских (конкретнее – финно-угорских) языках. Мы уже кое-что знаем о том, как они появились на территории Европы, можем предположить, каковы были пути их миграций. У чому полягає різниця між російською і українською? Якщо ви здатні читати українські тексти і порівнювати українські слова з російськими, то ви швидко виявите основні відмінності, які лежать в основі розмежування. Тут йдеться про фонетику та граматику.

У чому полягає різниця між російською і українською? Якщо ви здатні читати українські тексти і порівнювати українські слова з російськими, то ви швидко виявите основні відмінності, які лежать в основі розмежування. Тут йдеться про фонетику та граматику. В русском языке мы можем отыскать немало слов, которые имеют очень схожие пары с близкими или отличающимися значениями. Например, слова

В русском языке мы можем отыскать немало слов, которые имеют очень схожие пары с близкими или отличающимися значениями. Например, слова  Долгое время считалось, что руническая письменность характерна лишь для древних германцев, однако с развитием лингвистики и с многочисленными археологическими находками в разных регионах Евразии приходило понимание, что германские руны далеко не единственные. Так, за тысячи километров от Скандинавии, где в основном и обнаруживаются памятники, записанные руническим письмом, были найдены руны, принадлежащие древним тюркам.

Долгое время считалось, что руническая письменность характерна лишь для древних германцев, однако с развитием лингвистики и с многочисленными археологическими находками в разных регионах Евразии приходило понимание, что германские руны далеко не единственные. Так, за тысячи километров от Скандинавии, где в основном и обнаруживаются памятники, записанные руническим письмом, были найдены руны, принадлежащие древним тюркам. Часто вместо сочетания «китайский язык» говорят «китайские языки», что кажется довольно странным. Ведь мы все прекрасно знаем, что все китайцы говорят по-китайски. Разумеется, в Китае тоже есть свои диалекты, но диалект – это ведь не совсем то же самое, что и язык. Никто бы не стал называть, скажем, современный псковский диалект русского языка или силезский диалект немецкого языка самостоятельными языками.

Часто вместо сочетания «китайский язык» говорят «китайские языки», что кажется довольно странным. Ведь мы все прекрасно знаем, что все китайцы говорят по-китайски. Разумеется, в Китае тоже есть свои диалекты, но диалект – это ведь не совсем то же самое, что и язык. Никто бы не стал называть, скажем, современный псковский диалект русского языка или силезский диалект немецкого языка самостоятельными языками.

В индоевропейских языках уже давно было обнаружено такое явление, как s-mobile, или подвижное *s. Суть этого явления заключается в том, что в некоторых рефлексах корня, начинающегося на *s в сочетании с согласным *k, *l, *m, *n, *p, *t (и реже *w), само начальное *s исчезает. Чтобы лучше разобраться, о чём идёт речь, рассмотрим несколько примеров.

В индоевропейских языках уже давно было обнаружено такое явление, как s-mobile, или подвижное *s. Суть этого явления заключается в том, что в некоторых рефлексах корня, начинающегося на *s в сочетании с согласным *k, *l, *m, *n, *p, *t (и реже *w), само начальное *s исчезает. Чтобы лучше разобраться, о чём идёт речь, рассмотрим несколько примеров.